Blutsenkung, Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)

Die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) - kurz Blutsenkung, auch Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BKS) oder Blutsenkungsreaktion (BSR) ist eine einfache Methode der Blutuntersuchung. Sie zeigt an, wie schnell die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) in einer Blutprobe absinken. Dabei wirken zwei Kräfte: zum einen ist das spezifische Gewicht von Erythrozyten mit rund 1,1, g/ml höher ist als das des wässrigen Blutplasmas (rund 1,0 g/ml). Zum anderen tragen Erythrozyten auf ihrer Oberfläche negative Ladungen. Beides zusammen bewirkt, dass die Erythrozyten nur relativ langsam absinken. Bei Entzündungen verändern bestimmte Proteine im Blut die Ladungen - mit der Folge, dass die Erythrozyten schneller absinken.

Der BSG-Wert gehört neben dem CRP-Wert (C-reaktives Protein) und den Leukozyten zu den "Entzündungswerten" (auch Entzündungsindikatoren). Die Blutsenkung ist allerdings unspezifisch, weil abweichende Werte vielfältige Ursachen haben können. Zudem ist er relativ ungenau, da die Normwerte von vielerlei Faktoren abhängen (Alter, Geschlecht). Die Ermittlung der Blutsenkung ist daher immer im Zusammenhang mit weiteren Blutwerten zu sehen und dient vor allem der Verlaufskontrolle.

BSG-Normalwerte

Bei den Normwerten der Blutsenkung wird in aller Regel nach Geschlecht und Alter differenziert. Die Angaben sind häufig mit "nach Westergren" (n. W.) gekennzeichnet. Der Schwede Alf Westergren hat die Messung gemeinsam mit seinem Kollegen Robin Fåhræus im Jahr 1921 durch Standardisieren der Messskala sowie Zugabe von Natriumcitrat verfeinert.

Die Normalwerte bei gesunden Menschen unter 50 Jahre betragen:

- Männer: bis zu 15 mm pro Stunde n. W.

- Frauen: bis zu 25 mm pro Stunde n. W.

Für Gesunde über 50 Jahre und für Schwangere gilt:

- Männer: bis zu 20 mm pro Stunde n. W.

- Frauen: bis zu 30 mm pro Stunde n. W.

Der Blutwert BSG gehört nicht zum Blutbild (auch nicht zum großen Blutbild).

Wie wird der BSG-Wert ermittelt?

Blut besteht aus Blutzellen und Blutplasma. Der weitaus größte Teil der Blutzellen sind die Erythrozyten (rote Blutkörperchen). Diese relativ schweren Zellen sinken im wässrigen Blutplasma langsam nach unten.

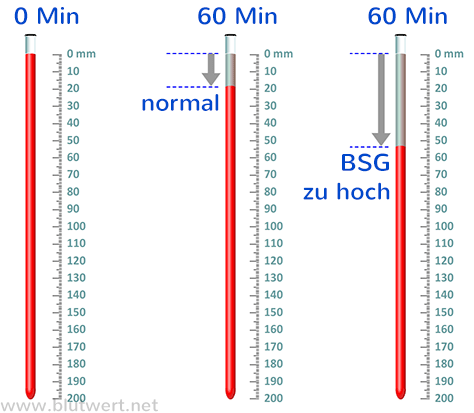

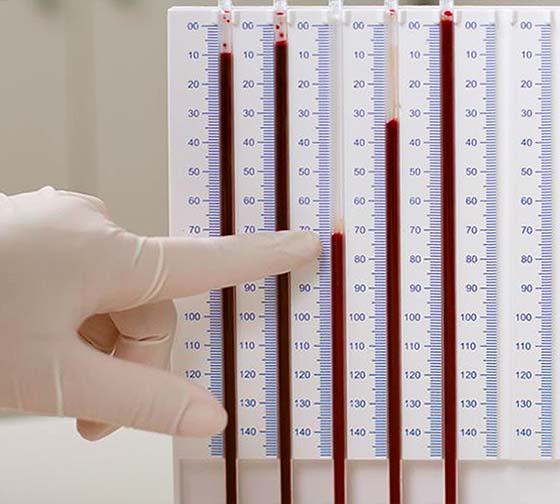

Um die Blutsenkungsgeschwindigkeit zu ermitteln, wird einer Blutprobe zunächst Citrat zugefügt (genauer: Natriumcitrat). Das hemmt die Blutgerinnung, die ansonsten sofort einsetzen würde. Das nicht-gerinnende Blut wird in ein Glasröhrchen mit 2 mm Innendurchmesser mit Millimeter-Skala (meist 200 mm, nach Westergren) gefüllt und stehend gelagert. Nach und nach sinken die Blukörperchen ab, so dass sich unten eine tiefrote, undurchsichtige Schicht bildet, die sich deutlich von dem oberen, gelblich-durchsichtigen Blutplasma abgrenzt. Der BSG-Wert zeigt an, um wieviel Millimeter sich die Erythrozyten nach einer Stunde (60 Minuten) abgesenkt haben, d.h. wie viel Millimeter Blutplasma sind nach einer Stunde abzulesen. In manchen Fällen wird der Wert auch noch nach 2 Stunden abgelesen.

Das Untersuchungsergebnis kann durch äußere Einflüsse leicht verfälscht werden. Dazu zählen:

- zu hoher Natriumcitrat-Anteil in der Probe

- zu hohe Raumtemperaturen (mehr als 25 °C)

- Erschütterungen, schnelle Bewegung der Probe

Neben dem manuellen Verfahren nach Westergren gibt es auch mechanisch-optische Systeme (z.B. Sedivette oder Seditainer) oder die automatisierte Bestimmung mit Hilfe eines photometrischen Systems, das Erythrozytenbewegung misst und bereits innerhalb von 20 Sekunden ein Ergebnis liefert.

Warum ist die BSG bei einer Erkrankung anders?

Die negative Ladung auf der Erythrozytenoberfläche bewirkt, dass die Blutzellen sich wechselseitig abstoßen und dadurch nicht so schnell absinken. Im Falle einer Entzündung werden bestimmte Proteine im Blut freigesetzt bzw. verändert, vor allem Fibrinogen, α2-Makroglobulin, Immunglobuline (Antikörper) sowie Akute-Phase-Proteine. Diese Proteine hemmen die Abstoßung der roten Blutkörperchen. Sie verklumpen zur größeren Agglomeraten, die wiederum eine höhere Dichte bei gleichzeitig im Verhältnis kleinerer Gesamtoberfläche haben. Dadurch sinken sie schneller ab - die Blutsenkungsgeschwindigkeit steigt: im Verlauf einer Stunde sinken dann mehr Erythrozyten nach unten.

Bei der Beurteilung des Wertes ist zu bedenken, dass der Anstieg im Falle einer akuten Entzündungsreaktion erst nach 24 Stunden messbar ist. Nach dem Abklingen der Entzündung bleibt der BSG-Anstieg noch tagelang bestehen.

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) zu hoch

Ein erhöhter BSG-Wert zeigt an, dass möglicherweise (!) eine akute oder chronische Entzündung vorliegt. Ursache der Entzündung kann sein:

- Infektionen aller Art

- Gewebeschäden

- Tumorerkrankungen

- Amyloidose (krankhaft fehlgebildete Proteine)

Bei BSG-Werte von mehr als 100 mm pro Stunde ist eine der folgenden Ursachen zu prüfen:

- akute, schwere Infektion

- Autoimmunerkrankungen, z.B.

- Polymyalgia rheumatica (entzündlich-rheumatische Muskelerkrankung)

- Arteriitis temporalis (Kopfschmerzen in der Schläfenregion)

- Tumore

Der Wert ist nicht eindeutig, weil zum Beispiel bei folgenden Ursachen die Blutsenkung erhöht sein kann - ohne Entzündung:

- Schwangerschaft

- verschiedene Anämie-Arten (zu wenig Erythrozyten), z.B.

- Nierenerkrankungen (siehe Nierenwerte)

- Adipositas (Fettleibigkeit)

- Medikamente, z.B. Heparin zur Vorbeugung und Behandlung von Thrombosen

Da der Wert unspezifisch ist, wird er in der Regel mit weiteren Blutwerten abgeglichen, z.B: CRP oder Leukozyten.

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) zu niedrig

Ein verminderter BSG-Wert hat im Zusammenhang mit Entzündungswerten nur dann Relevanz, wenn der CRP-Wert erhöht oder die Anzahl der Leukozyten abweichend ist. In dem Fall werden die Entzündungswerte verglichen, um möglicherweise Aussagen über den zeitlichen Verlauf treffen zu können.

Ansonsten lässt sich eine verminderte Blutsenkungsgeschwindigkeit meist durch unnormale Veränderungen bei den roten Blutkörperchen erklären, z.B.:

- hohe Anzahl von Erythrozyten (Polyglobulie)

- vermindertes Erythrozytenvolumen (Mikrozytose)

Desweiteren sind bei verminderter Blutsenkung auch Erkrankungen der Leber möglich.

Quellen

- Klinische Chemie und Hämatologie, 9. Aufl. 2019, Klaus P. Kohse (Hrsg.), Thieme Verlag, Seite 408 folgend

- Lehrbuch der Physiologie, Rainer Klinke und Stefan Silbernagl, Georg Thieme Verlag, Seite 193 folgend

- Naturheilpraxis heute, Elvira Bierbach (Hrsg.), 5. Auflage 2013, Seite 868 folgend

- Wikipedia: Blutsenkungsreaktion, https://de.wikipedia.org/wiki/Blutsenkungsreaktion

Weiterführende Links

Weitere interessante Artikel

CRP (C-reaktives Protein)- was bedeutet der Wert?

https://www.blutwert.ch/crp/

Das C-reaktive Protein (Blutwert CRP) ist ein sog. "Akute Phase-Proteinen". Es gehört neben der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und den Leukozyten zu den sog. "Entzündungswerten". Sie zeigen Entzündungsr

CRP Wert zu hoch - was bedeutet das?

https://www.blutwert.ch/crp/zu-hoch.php

Wenn der Blutwert CRP ( C-reaktives Protein) über 5 mg/l ansteigt, deutet das auf eine Entzündungsreaktion oder Gewebeschädigungen im Körper hin. Der Wert ist sehr sensibel, d.h. die Leber beginnt dann innerhalb weniger